※本記事にはプロモーションが含まれています

「プログラミングって、小学生でもちゃんとできるのかな?」

「お金をかけずに試せる方法ってないの?」

私も最初はそんなふうに思っていました。

家事や仕事で忙しい中、子どもに新しいことを始めさせるのって、正直ハードル高いですよね。

でも実際に、教育現場では無料教材で子供たちは、十分楽しく学んでいるし、小3の娘と小2の息子にも

無料プログラミング教材を試してみたら…

「これなら楽しく学べるな!」と思える教材に出会えました。

中には「ちょっと工夫が必要だな」と感じるものもありましたが、親が少しサポートするだけでグンと楽しくなります。

この記事では、私が教育関係の仕事で得た知識と、実際の子育て経験をもとに、

小学生ママ目線でおすすめできる無料プログラミング教材3つと、その活用のコツをご紹介します。

小学生はまず「無料教材」から始めるのがおすすめ

「プログラミングって気になるけど…いきなりプログラミング教室はハードルが高い」

そんなふうに思っているママは多いはず。私も最初はそうでした。

プログラミング教材は有料サービスもたくさんありますが、最初の一歩は“無料”で十分。

その理由を、ママ目線で3つにまとめました。

① 子どもに合うかどうか試せる

せっかくお金を払っても、「うちの子には合わなかった…」となるのは避けたいですよね。

無料なら、気軽に試して合う・合わないを見極められます。

もし続かなかったとしても、金銭的なダメージはゼロです。

② 遊び感覚で続けやすい

無料教材は、ゲーム感覚やストーリー仕立てになっているものが多いです。

「勉強」というより「遊び」から入れるので、低学年でも取り組みやすいんです。

私の子どもたちも、最初は「遊びの時間」と思って始めたら、自然と操作や考え方を覚えていきました。

③ 基礎だけでもしっかり学べる

有料版への案内がある教材でも、基礎部分は無料でしっかり学べます。

「まずは基礎だけやってみよう」から始めても十分、プログラミングの楽しさは伝わります。

そのうえで「もっとやりたい!」となったら、有料教材にステップアップすればOKです。

小学生におすすめの無料プログラミング教材3選

実際に、私が子どもたちと一緒に試してみて「これは楽しい!」と思えた無料教材を3つご紹介します。

すべて0円で、しかもアカウント登録しなくてもスタートできるので、気になるものがあれば試してみてください。

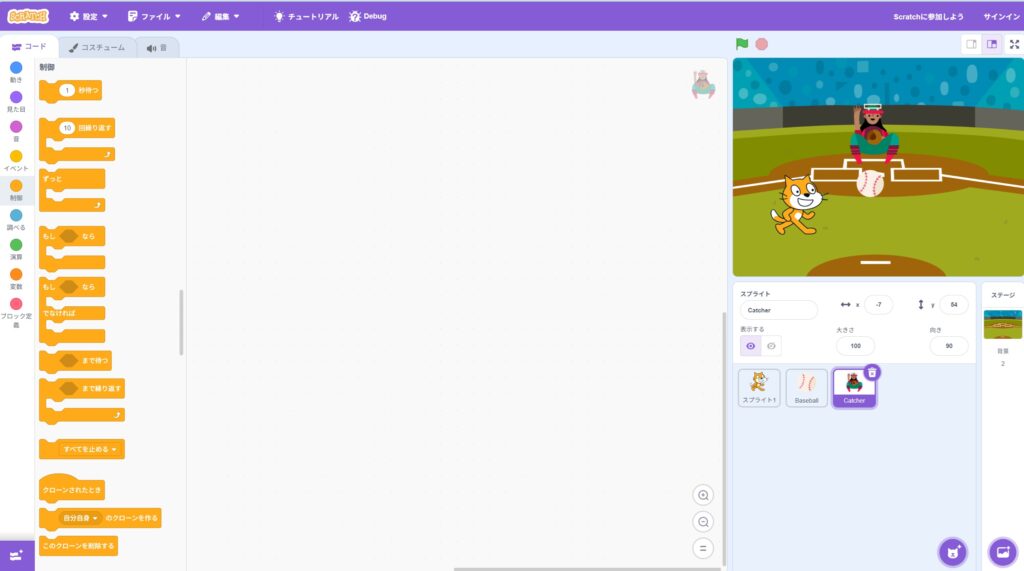

1. Scratch(スクラッチ)

アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボのライフロング・キンダーガーテンというグループが作った、世界中で使われている無料のプログラミング学習サイト。

命令ブロックをつなげてプログラムを組み立てたら、スプライトと呼ばれるキャラクターを動かしたり、音を鳴らして、自分だけのゲームやストーリーを作ることもできます。

NHKでもこのスクラッチを使ったプログラミングの番組があります。

我が家の活用ポイント

- 最初は公式の「チュートリアル動画」を親子で一緒に見る

- タイピングよりマウス操作が多いので、タイピング苦手でも安心

- 作った作品を保存して「パパに見せよう!」と声かけすると子供のモチベアップ↑

おすすめポイント:日本語対応・オンライン完結・創造力を伸ばせる。

対象年齢の目安:小学校中~高学年向け。

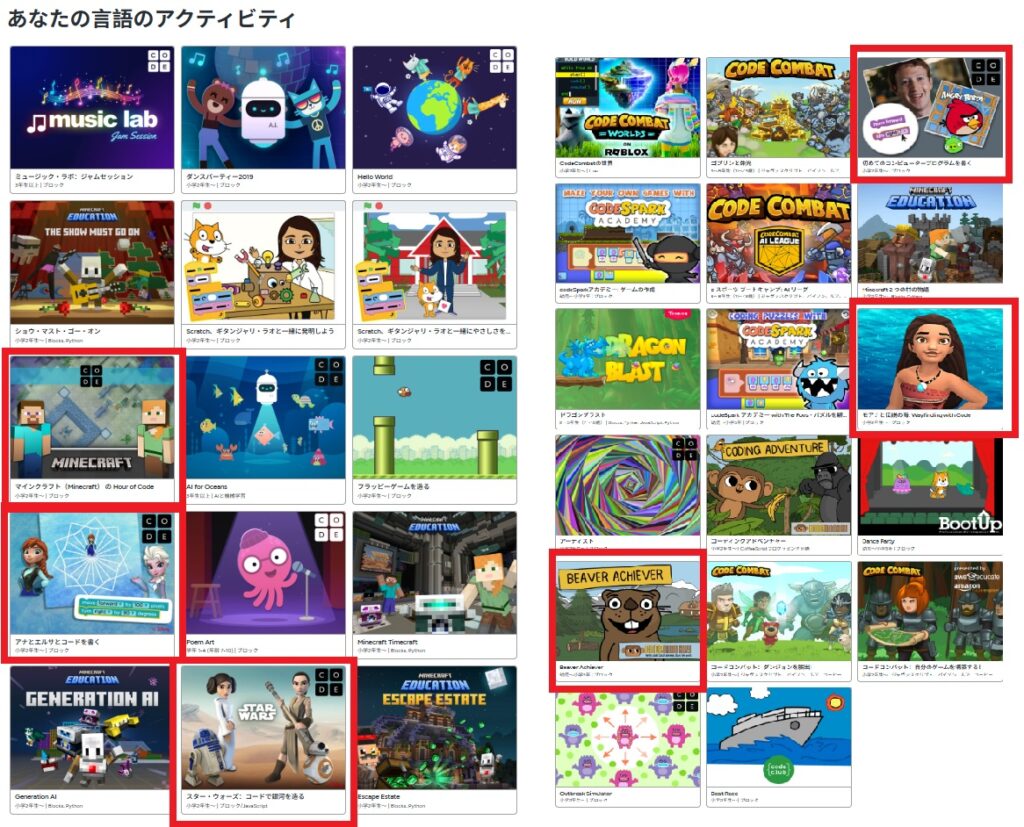

2. Hour of Code(アワーオブコード)

1時間で終わるプログラミング体験教材がたくさんそろっています。

マインクラフトやディズニーキャラクターが登場する教材もあり、ゲーム感覚で取り組めます。

赤枠で囲んだものは、インストール不要かつ小学生でも取り組みやすい、私的おすすめのコンテンツです。

画像でわかるように、人気キャラクターやかわいらしいアニメーションでできているので、子供たちも楽しんでやっています。

我が家の活用ポイント

- 英語が少し出てくるので、簡単な単語に自然に触れられる

- 「今日はアナ雪のプログラミングやってみよう!」とテーマで誘う

- 1回が短いので「やる気がない日」でも取り組みやすい

おすすめポイント:短時間で達成感が得られる・英語も少し学べる。

対象年齢の目安:未就学児〜小学校高学年向け。

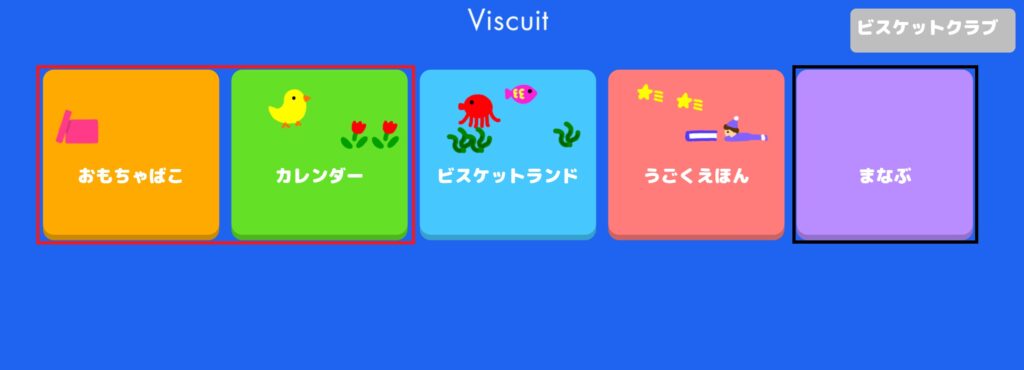

3. Viscuit(ビスケット)

日本発の直感的プログラミング教材。

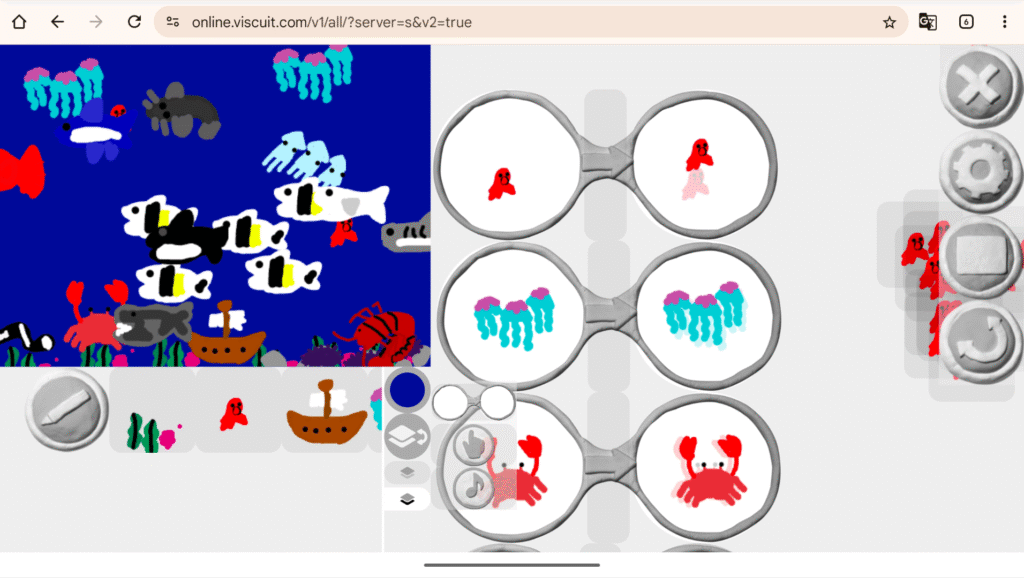

自分で描いた絵に「動き」をつけるだけで作品が完成します。

動きを作る仕組みは「メガネ」と呼ばれ、左右のレンズに「元の絵」と「動かした後の絵」をセットすると、その通りに動き出します。

漢字の「へん」と「つくり」をテーマにしたり、アルファベットの書き方をプログラミングしたりと、絵だけではなく、色々な学習に応用できます。

我が家の活用ポイント

- 文字や英語が出てこないので、低学年でもすぐ理解できます

- 「今日は車を走らせてみよう」などテーマを決めると集中しやすい

- 作品を保存して親子で遊べるので、達成感が大きい

おすすめポイント:完全無料・絵が描ければOK・幼児〜小学生でも直感的に操作可能。

対象年齢の目安:未就学児〜小学校低学年向け。作品の内容によっては6年生まで十分使えます。

実際にやってみた!ビスケット体験レビュー

ビスケットへアクセス

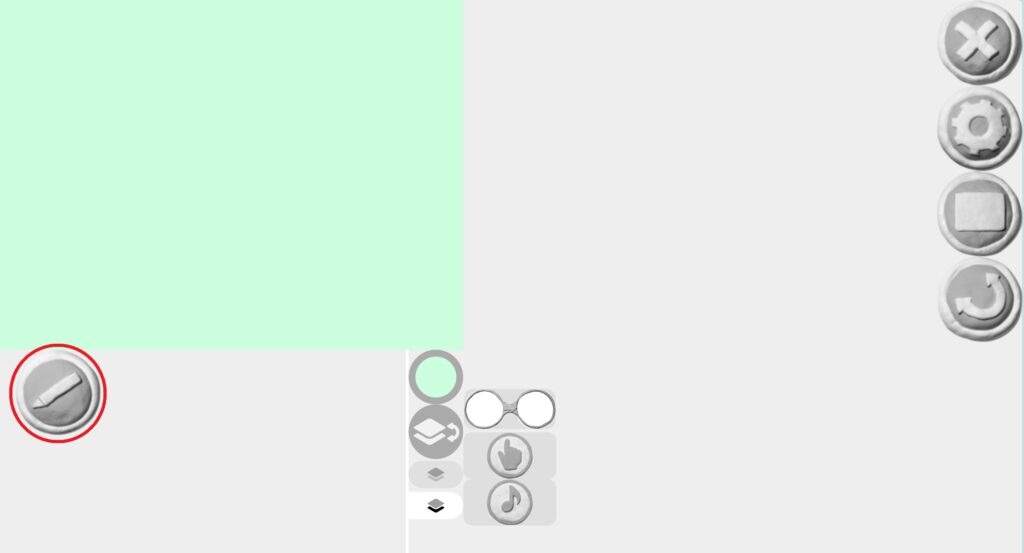

①「NEWやってみる」の画像をクリックします。

②家で個人的に利用する場合は左側の赤枠(おもちゃばこ・カレンダー)のどちらかをクリック。

次の画面で「+」を押して、作品作りスタート!

アカウント登録やログインなどは特にありません。

※右端の「まなぶ」から分かりやすい操作マニュアルを見ることができます。

③左下のペンツールをクリックして、マウスや指で好きな絵を描きます。

小2の息子の作品です。

背景色も変更して、海の生き物をたくさん描いて動かして、とても楽しそうでした!

使ってみて感じたメリット

ビスケットは「好きなものを描いて、それがどう動くか」を自分で考えて表現できるので、自然と 創造力や発想力 が育ちます。

「プログラミングをするぞ!」と身構えなくても、お絵かきの延長のように楽しめるので、子どもにとってハードルが低いのも大きな魅力です。

また、スキマ時間に気軽に取り組めるのもポイント。

10分でも「あ、ちょっとやってみようかな」と始められるので、習慣づけやすいです。

さらに、自分の描いたキャラクターや乗り物が思い通りに動いたときの「できた!」という感覚は、成功体験の積み重ね になり、自信へとつながります。

わが家でも「今日はクルマを走らせたい」「今度は魚を泳がせたい」と子どもたちからリクエストが出るようになり、遊びながら自然にプログラミング的思考を伸ばせていると感じます。

ここは少し難しかった・注意点

- 操作が慣れるまで親のサポートが必要

- 自由度が高すぎて逆に迷う子もいる

学校でも家でもビスケットを経験したおかげで、今ではビスケットを開いてあげたら

あとの操作はサポートせずに、自分でできるようになりました。

教育現場でも「どんな絵を描いてもいいですよ!」と伝えると、何を描けばいいか迷う子が

たくさんいます。

「こんなの描けるかな?」とか「これはどんな動きをしたら面白いかな?」と声掛けして

あげるだけでも、思考のヒントになると思います。

他の無料教材との違い

| 教材名 | 特徴 | 向いている子 | メリット | プログラミング |

|---|---|---|---|---|

| Scratch | ゲームやアニメを作れる | 中~高学年向け | ひらがなも 日本語表示もOK | 文字ブロック |

| Hour of Code | 1時間体験型 キャラ登場 | ゲーム好き 短時間向き | 達成感あり | 文字ブロックや 矢印ブロック |

| Viscuit | お絵かき感覚 | 低学年 未就学児 | 絵のみ直感操作 | 不思議なメガネ |

まとめ:ビスケットは「最初の一歩」にぴったりの教材

Viscuit(ビスケット)は、絵を描いて動かすだけで作品が完成する、とても直感的なプログラミング教材です。

文字や難しいルールがほとんど出てこないので、低学年の子でも「遊び感覚」で取り組めるのが大きな魅力。

わが家でも最初は「お絵かきアプリみたいだね」と言って始めたのですが、自分の描いた生き物やキャラクターが動き出すのを見て「もっとやりたい!」とすぐに夢中になりました。

プログラミングの専門的な知識がなくても、子どもが自分で考えて工夫しながら学べる環境が作れます。

「まずはプログラミングに触れさせてみたい」「続けられるか心配」というご家庭にこそ、最初の一歩としておすすめできる教材です。

最初は無料教材でプログラミングに触れ、お子さんが「もっとやってみたい!」という気持ちが出てきたら

有料教材へ進むのが理想的です。

有料版では、より体系的な学習や発展的な課題に取り組めたり、ロボットを動かしたりと本格的なプログラミングが学べたりします。

\ まずは14日間おためし!おすすめの小学生向け有料プログラミング教材はこちら /

この記事を書いた人Wrote this article

ゆきんこ

はじめまして、ゆきんこです。小学校でICT支援員として5年目+小2息子と小3娘を育てる二児のママ。 日々の「おうちICT学習」の工夫や気づきを、このブログで発信しています。「子どもに寄り添った学び方」を一緒に見つけていけたら嬉しいです。このブログが、同じように悩むママ・パパの参考になりますように!